News

第76回白楊祭

「Sparkle」 「Canvas~みんなの個性がひとつのカタチに~」

今年の白楊祭は7月4日(金)のクラスパフォーマンスから始まり、5,6日の一般公開、そして花火で幕を閉じました。

1年生は、初めての白楊祭で高校生活で初めての行事でとまどうこともあったことと思いますががんばりました。

2年生は、去年の反省を活かしたパフォーマンスは目を見張るものがありました。

3年生は、最上級学年として1,2年生に白楊祭を見せつけることができたのではないでしょうか・・。

高校生活の思い出の1ページを作ることができたのではないでしょうか。

おかげさまで、白楊祭を盛会のうちに終了することができました。

ご協力くださいました全ての皆さまに感謝申し上げます。ありがとうございました。

北海道大学水産学部と連携協力に関する協定を締結しました

白楊祭における学校周辺の道路及び施設への駐車禁止について

白楊祭における学校周辺の道路及び施設への駐車禁止について(お願い)

盛夏の候 皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

日頃より、本校の教育活動にご理解とご協力をいただき深く感謝申し上げます。

さて、7月4日(金)~6日(日)の3日間、第76回白楊祭が開催されます。

昨年度、学校周辺の商業施設(スーパーアークス千代台店)から、施設の駐車場に車を停め白楊祭に参加する方も多くいて、他の利用客への影響から営業に多大な支障が生じているとの連絡を受けました。

今年度は、昨年度と同様な状態になることのないよう事前の注意喚起を依頼されており、場合によっては不本意ながら特別な対策を講じるとの連絡を受けております。

つきましては、本校は日頃から、学校周辺の地域の方々の協力の下、学校運営を進めておりますので、市電やバスなど公共交通機関の活用に協力いただき、学校周辺の商業施設や病院等に決して駐車することなく、周辺住民や地域の方々に迷惑がかからない形でのご来校にご協力くださいますようお願いします。

なお、ご不明なことがありましたら、担当まで連絡をお願いします。

防災訓練を実施しました

火災を想定した防災訓練を実施しました。真剣な表情で取り組んでいました。災害はないことにこしたことはありませんが、いつなんどきでも避難経路や非常口、そして助け合いの気持ちを持って学校生活を送ることができるといいですね。

これから学校祭があります。万が一の時は、生徒は一般の来校者の誘導始め、助け合わなければなりません。

生徒たちもこのことを意識した訓練にすることができたことでしょう。

2025_学校説明会案内

1 日時 令和7年9月6日(土)

2 時程 12:20~ 受付(中部高校1F生徒ホール)

12:45~ 13:45 全体説明(体育館)[60分]

14:00~ 14:30 体験授業①[30分]+保護者説明(体育館)

14:45~ 15:15 体験授業②[30分]+保護者授業見学

15:15~ 15:20 アンケート 記入orスマホ入力

15:30~ 16:00 部局活動説明[30分]

3 体験授業・部局活動説明

【参加生徒・保護者】

[体験授業] [部局活動説明]

第1~3希望までを選択 希望する部局を1つ選択(参加しなくてもOK)

[保護者]

生徒と一緒にお申し込みください

参加申し込みはこちら ⇒ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBitEB1YroCUBdFHB0l6-nDkUVSc9oNuHtMy8s5JjiFqchFw/viewform?usp=dialog

※どの体験授業をどこで受講するかは、後日、中学校を通してご連絡します。

【申込締切】 令和7年8月21日(木)迄

★ご不明な点がありましたら、函館中部高校(℡0138-52-0303)総務部:関崎(せきざき)まで

耐久レース・遠足を実施しました

5月9日(金)に恒例の第41回耐久レースを実施しました。

男子は 8.2Km、女子は 6.1Kmを走りました。天気も良く、生徒たちは気持ちのいい汗を流していました。

おやじの会の皆さん・広報委員の皆さんにお手伝いいただきありがとうございました。

午後は学年ごとに昼食をとり、外の空気を思いっきり吸ってエネルギーをチャージしました。

生徒大会・部活動壮行式を行いました

5月8日(木)に今年度の生徒会運営に関わる話し合い「生徒大会」を実施しました。また、13日から始まる地区高体連大会へ向けての壮行式を実施しました。

3年生にとって集大成となる最後の大会です。「白楊魂」で頑張ってください!!応援しています函中生!!

令和7年度_教育実習に関する書類等を更新しました

令和7年度_教育目標・学校経営方針を更新しました

http://www.kanchu.hokkaido-c.ed.jp/page_20230728073646/page_20230728073758

令和6年度卒業生の進路状況を更新しました

4月8日_着任式・始業式・入学式が行われました

4月8日(火)にいよいよ新年度がスタートとなる着任式・始業式・入学式が行われました。

在校生は新クラス発表にドキドキしながら登校する様子がみられました。緊張した1日となったことでしょう。

しかし、新しい出会いの機会ですから新たな友人を見つけることができるといいですね。

午後には入学式が行われ、新入生の緊張した姿で初登校する様子がみられました。

天気もよく、入学式の立て看板には記念撮影のため長蛇の列をつくっていました。

卒業生が受験体験談を話してくれました

3月19日(水)3年生14名が受験体験談を丁寧に下級生へ向けて話してくれました。

総合型選抜・学校推薦型選抜・一般受験など各々の思いを語ってくれました。

受験期のモチベーションの保ち方や勉強方法・勉強時間・どんな参考書を利用していたか・時期的に取り組んだことなど

卒業生は先輩として後輩のために語ってくれました。

大学生になっても、先輩としてこのような機会に体験談を語ってくれることを願います。

今度は、「大学生活についてですね?!大学でどんな研究をしているか。」など期待しています。

探究活動の取組が紹介されました

今年度、SS研究発展Ⅰ及びSS特講Ⅱにおいて、本校生徒が生ゴミの肥料化を題材に探究活動を行いました。その活動が北斗市の広報で紹介されました。

二人は北斗市出身で、自分たちの住むまちの更なる発展と、循環型社会につながるよりよいまちづくりを現在も模索中です。

活動は、様々な人の協力があって進められた研究であり、人と繫がり、様々な角度から助言いただけたことに、改めて二人は感謝を語っていました。

PDFはこちら→北斗市掲載 .pdf

令和6年度卒業式

3月1日卒業式を挙行いたしました。

本日は、気温も10度と大変暖かく外で保護者と写真を撮影する姿が多く見られました。

195名が函館中部高校を旅立ちました。

最近は前期の合格発表前でドキドキしていたかと思いますが、今日ばかりは卒業式に集中していたように思います。

先生たちも、保護者のみなさんも卒業生のみんなを応援しています。ガンバレ!函中生!

これからは同窓生として、中部高校を見守っていただけると嬉しいです。

SS特講Ⅱ 探究チャレンジ・アジアでゼロカーボン探究賞を受賞

北海道教育委員会主催「探究チャレンジ・アジア」に、SS特講Ⅱを受講している2班の生徒たちが出場してきました。そのうち、「生ゴミの肥料化による自治体の経済負担」について発表してきた班が「ゼロカーボン探究賞」を受賞しました。

2学年_保護者懇談会

2月6日(木)に2学年の保護者懇談会を実施しました。

あいにくの天候でしたが多くの保護者の方に参加していただきました。誠にありがとうございました。

今回の懇談会では3年生への進級を目の前にして、保護者の方々に知っておいて欲しい内容を主に話をさせていただきました。

子どもたちはこれから受験生として自覚していくこととなるでしょう。

ガンバレ、函中生!!頑張ろう、函中生!!

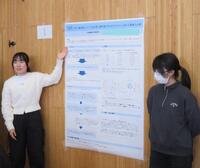

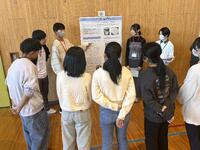

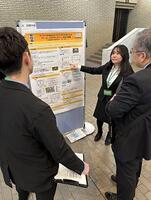

SSH大沼環境調査ポスター発表会(1学年)

2025年1月30日にSSH大沼環境調査ポスター発表会が行なわれました。1年生がSS研究基礎の授業で行なってきた研究活動をポスター形式にまとめ、41テーマの発表がありました。研究テーマは7分野に分かれており、観光、行政、水質調査,プランクトン、マイクロプラスチック、ゼオライト、微生物電池について、生徒自らリサーチクエスチョンを立てて、サンプルやデータを収集し、実験等の調査研究を行なって結果をまとめ、ポスターを作成しました。生徒同士や大学の先生からの厳しい質問に悪戦苦闘しながらも、堂々と発表している姿が多く見られました。お忙しい中、ご来場いただいた皆様、誠にありがとうございました。

【研究テーマ例】

○テキストマイニングにおける大沼のホテルでの年代別及び旅行形態別の求める要素の違い

○北斗市財政と函館市財政における福祉関連予算の比較

○北海道森町町長が考える重要施策の推移

○大沼公園域の湖沼及び五稜郭公園外堀における水質の違いと松かさ・へちま等を用いた水質改善の検討

○亀田川の3地点の土壌に含まれるマイクロプラスチック量の比較

○富栄養化水で育てた植物の成長とアオコ毒が与える影響

○草食ミジンコによるアオコ除去と水質改善

○軽石のゼオライト化におけるアルカリ処理の加熱時間とアンモニア吸着性との関係性

○焼却飛灰を用いたゼオライトの生成による廃棄物の再資源化

○灰の比率がマッドワッドの効率に与える影響 ~電圧と電流の測定による検討~

【生徒からのリフレクション】

○実験の仮説、実験の結果から考えられることを班員で議論できた。

○当たり前だと思っていたことに疑問を持ち、理由も含め、こうではないかと考察することが出来るようになり成長したなと感じた。

○質問された時に、質問した人がわかりやすいようにうまく専門用語の説明もしながら返答できた。

○実験が上手くいかなかったとき、どうして上手くいかなかったのか、どうすればスムーズに実験ができるのか考え行動に移すことが出来た。

○ポスターを作成するにあたって、頂いたアドバイスを自分の中で噛み砕いて理論性や分析的な視点を持って理解し、それを生かしたことによって、より良いポスター又は発表ができた。

○結果についてお互いの考えを盛んに交流し、より良い考察ができるようにたくさんコミュニケーションを取ることができた。また質疑応答の際に相手の質問の意図を汲み取って適切に返答できた。

○2種類の似た検定を用いたために、有意差があったときに、どこに有意差があったのか、気を付けて考えなければならなかった。この際に、論理的に段取り立てて思考することを頑張った。

Science English Cafe in Hakodate 2024 兼 道南 Tea...

2025年1月29日(水)、昨年度実施のScience Challengeをパワーアップさせ、Science English Café in Hakodate兼 道南Teachers Meetingを開催しました。本校生徒をはじめ、函館西高校や遺愛女子高校の生徒や引率教員、ALT・北大留学生を含め総勢65名の参加がありました。

午前のプログラムはScience Challengeで、与えられた材料を駆使し、「動力を使って決められた距離に、いかに近づけられる車を製作できるか。」に挑戦しました。グループに分かれて英語でディスカッションしながら、試行錯誤の末、思い思いの車を製作しました。また、道南Teachers Meetingでは、参加校の探究活動やデータサイエンスの手法などについて話し合いがなされました。

午後のプログラムは、北海道大学大学院の繁富香織准教授をお招きし「ミクロな折り紙が命を救う」と題した講演から始まりました。講演では、Science Challengeの取組について、先生の経験を交えながら、発表を行う際のポイントや意識したいことをご指導いただくとともに、既にある常識的なものを組み合わせて新しいアイデアを作り出すことの大切さから、折り紙パターンの工業応用やステントへの応用などについてまで、興味深い内容の講演をいただきました。講演後は、ポスター発表を行い、英語や日本語で日頃の探究活動の成果を発表し合いました。

【生徒の感想より】

・留学生や他校の生徒と交流し、一緒の活動をしたり研究発表したりする貴重な機会となりました。今後の探究活動にも生かし、将来につなげていきたいと感じました。

・とても楽しかったです。他の班の発表を聞いて、質問ができ、さらに深い理解につながることがありました。

・Science Challenge ではヒントが何もない中、短時間で試行錯誤して互いに協力をすることにより会話も自然と多くなっていると感じました。学校の授業以外で同世代

と英語で交流することがないので、とても新鮮で楽しく学べました。また、ALTの先生方ともたくさん話すことができ、ネイティブの雰囲気も味わうことができ、本当

に勉強になりました。英語を学びコミュニケーションをとる楽しさを広めていきたいと思いました。

・さまざまなグループの研究について知ることができただけでなく、ALTや留学生と会話できたことでネイティブな英語などにも触れられ、とても充実した時間を過ごす

ことができたと思います。

・様々な研究を聴き、見聞をより広め、自分とは異なった考え方や視点について、今回の活動を通して深く知ることができました。また、どうすればより良い研究にでき

るかなど、講演などを通し、学ぶことができたと思います。

北海道大学地域水産業共創センターとのコラボレーション

次の2つの講演会において、北海道大学地域水産業共創センターより講師を紹介していただき、本校の事業とコラボレーションしました。

【北海道大学大学院生の講演会】

1年生のSS特講Ⅰの講座で、北海道大学大学院所属 名畑公晴さん、関恭佑さんをお迎えし、「北大の院生が研究していること。高校生の皆さんに考えてみてほしいこと。」と題しまして、お二人の研究のご紹介と、ご自身の経験を踏まえた上での進路選択についてご講演いただきました。その後、座談会で生徒からの質問にも丁寧に答えていただきました。講演や座談会を通して、大学院で学ぶことのイメージをより具体的に持つことができ、高校生活での学びの意義を考える良いきっかけとなりました。(2024年11月28日実施)

【「リケジョカフェ」の開催】

「リケジョカフェ」としまして、講師に、管理栄養士やフードコーディネーターなど多方面でご活躍されている越野綾子先生をお迎えし、「健康を科学する 〜自分の体を科学的に理解する〜」と題して講演会を実施しました。本校生徒と近隣の高校生を合わせて66名が参加し、食や栄養学について科学な説明も交えながらご講演をいただき、よりよい生活を送るための「食」を見つめ直す良い機会となりました。(2024年12月13日実施)

『講演を聞いた生徒の感想(抜粋)』

・栄養素の体への影響についてとても勉強になりました。自分はカルシウムやビタミンが不足しがちなので、今回の講義を参考に今後の食生活を改善していきます。

・部活動で効果的に体を使えるように栄養を摂取する方法を学ぶことができた。

・今回の講演で、私生活での食事を改善することがやはり必要だと感じた。さらにそれらの食品を科学的に選択する重要性も理解できた。

※北海道大学地域水産業共創センターHP にも掲載されています。 リンク先 URL https://www2.fish.hokudai.ac.jp/rfc/news/20250114.html

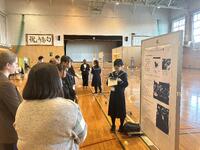

SS研究発展Ⅰ 課題研究発表会を終えて(2学年)

2024年1月31日(金)2学年が課題研究発表会を行いました。一年間の研究成果をスライドにまとめて報告しました。

当日は、学内・学外問わず様々な方々からの指導・助言をいただき、今後の論文作成に向けて、さらに研究を深めるきっかけとなりました。

【発表演題例】

〇参考書のデザインが消費者の購買意欲に与える影響

〇安価で身近な素材を使用したペットボトルハイブリットロケットの性能

〇魚油由来のDHAがメダカの遊泳力に与える効果

〇イカ墨の墨汁への利用の可能性とそれらの考察

〇日本における特別支援教育が都道府県別障害者就職率に与える影響

〇後撰和歌集の役割-古今和歌集との比較を用いてー

〇Using Image Analysis Technology for Behavior Prediction

〇Estimation of Fiscal Capacity with Using Satellite Photographs

〇How to Run Faster in Middle-long Distances

〇Sports Day at Hakodate Chubu High School in Early Showa Era

【生徒の発表の様子】

【生徒の1年間の振り返りより】

・一年を通しての研究で、データの割り出し方や整理の仕方が学べました。また、数字で根拠を示すことの大切さがわかりました。

・実験や発表まで大変なことが多かったが、考察や調べ学習を重ねることで自分の考える能力が上がったと感じたため、とてもいい機会になりました。

・自分が研究してきたことを聞き手にも興味を持ってもらうため、伝わりやすいように話す工夫ができ、よい発表となりました。

・互いに得意なことが違う中で、スライドの作成や先行研究をまとめるなど、役割を分担しながら作業や調査に取り組むことができたので、有意義な活動となりました。

・英語をたくさん使いながら探究活動もすることができ、グローバル化している社会で役に立つ能力を培えたと思うのでとても良かったです。

学習サポートボランティア活動

本校生徒約90名が、中学生に対しての「学習サポートボランティア」に2日間にわたり挑戦しました

高校生・中学生共に真剣に取り組む姿が印象的でした。 (1月8日~9日実施)

冬季休業前集会

冬季休業前集会を実施しました。本日は全学年が体育館に集合しての実施となりました。

学叢局の短編小説での表彰や、これから全国大会に向かうESS部の生徒に抱負を語っていただきました。

また、校長先生から今後の中部高校が目指すべき姿について全校生徒に説明がなされました。

3年生は26日後の共通テストに向けて体調管理に入る時期です。

万全な状態で試験に臨めるようにしてくださいね!!

ガンバレ、函中生!!

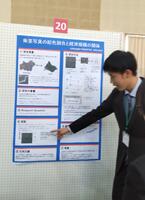

HAKODATEアカデミックリンクに参加しました

2024年11月10日(日)函館市青年センターにおいて、HAKODATEアカデミックリンクが開催され、本校から特講Ⅱを受講している5グループがポスター発表を行いました。発表を通じて、多くの意見交流を行い、さらに研究を深化させるヒントを頂きました。その中で、「生ゴミの肥料化がもたらす経済効果」の研究をおこなったグループが、ピアレビュー大賞に輝きました。受賞した生徒は、「発表を聞いてくれたたくさんの方と意見交流ができて、本当に楽しかった」と語ってくれました。これからは、2025年1月31日に実施する本校での課題研究発表会に向けて、さらに研究活動を進めていきます。

【発表タイトル】

○生ゴミの肥料化がもたらす経済効果(ピアレビュー大賞)

○衛生写真の配色割合と規模の関係

○ラッパ型玩具の共鳴振動数の変化に関する考察

○渡島近海に生息する魚の消化管内のマイクロプラスチックの存在実態

○昆布からのアルギン酸抽出手順の効率化

東北大学出前講義(SS特講Ⅰ)

2024年11月1日(金)、東北大学の長尾大輔教授をお招きし、1年SS特講受講者を含む57名を対象に出前講義を行いました。当日は東北大学大学院に通う本校卒業生も来ていただき、長尾教授とともに講義をしていただきました。

生徒たちは東北大学の特色や学校生活、サークルなどの生きた情報に触れ、自分の理想の大学生活についてイメージを持つことができました。また、後半の講義では、化学・工学・バイオテクノロジーを活かしたものづくりについての専門的な学習内容に触れ、化学・バイオ工学科の魅力と「大学」で学ぶ楽しさや意義を感じることができました。

【生徒からの感想(一部抜粋)】

〇実際に東北大学の自分の興味がある学部の話を聞くことができて、より自分のやりたいことを真剣に考えて、勉強に取り組んでいこうと思うことができました。

〇化学・バイオについて、工学部でこのような学びができるんだと思うとワクワクしました。微粒子化による物質の性質の変化についてさらに興味を持ちました。

〇化学・バイオ工学では、私たちの生活をより豊かにするために化学の知識を応用させて日々研究に励んでいることを知り、今私たちが学習しているものは決して無駄なものではなく、自分たちの生活に大きく関わるものであることを実感し、日々の勉強のモチベーションにすることができました。

〇微粒子による技術が多様な形で利用されていること、特にがん治療に関する話や、他分野との関係がわかってとても面白かったです。

〇様々な視点から東北大学についてアプローチして下さり、自分の進路選択がよりイメージできるようになりました。

出前講義を実施しました

10月11日(金)4・5校時に、本校1・2年生を対象に出前講義を実施しました。7つの大学から15名の講師の先生にお越しいただき、様々な分野についての講義をしていただきました。

受講した生徒達は、大学での専門的な学びの面白さを体感し、多面的な考えを持つことや論理的に物事を考えることの大切さを学ぶことができました。また、高校での学びが大学での学びの基礎であることを再確認することもでき、大変有意義な機会になりました。

今回の出前講義の経験を今後の学習や進路選択に活かしてほしいと思います。

(ご協力いただいた大学)

公立はこだて未来大学、北海道大学、藤女子大学、小樽商科大学、北海道教育大学函館校

弘前大学、室蘭工業大学

秋の避難訓練

本日(10月29日)、避難訓練を実施しました。春の避難訓練の反省を活かし、緊張感を持って臨みました。

避難しなければならない状況にならないことが一番良いのですが、万が一に備えて日頃から意識することは重要です。

今回は授業中に生徒一人一人が避難経路を考え速やかに避難できるように意識しての実施でした。

PTA母の会主催 第1回PTAモルック&親睦会

令和6年10月13日(日) 14:00~ 函館中部高校グランド

晴天の中、40名のPTAの皆さんが集まり、「モルック大会」を開催しました。

多くの皆さんが初モルックでしたが、投げ方やルールの説明をいただき、和やかな雰囲気の中、ゲームに挑戦しました。皆さんの笑顔があふれる中、「ナイスモルック」の掛け声がグランドに響き渡りました。

学校説明会終了のご報告

9月7日(土)令和6年度の学校説明会を実施しました。

天気にも恵まれ、多くの中学生・保護者にご参加いただきました。

説明会では、全体会にて吹奏楽の演奏、音楽部中心となった有志による校歌披露、カリキュラム・学校生活・SSH等について説明を行いました。

その後、中学生は2つの模擬授業と部活動説明を受講しました。

たくさんの方にご来校いただきまして誠にありがとうございました。

学習サポートボランティア活動

8月1~2日に本校生徒約 80 名 が、中学生に対しての「学習サポートボランティア」に挑戦しました。

「教わる立場」から「教える立場」へ。

戸惑いながらも貴重な経験を得ることが出来たようです。

SS特講Ⅰ_総文祭出場の研究発表から学ぶ

2024年7月24日(水)1年生のSS特講Ⅰ受講生が、この夏、全国高等学校総合文化祭(自然科学部門)に出場する科学部の研究発表を聴きました。研究発表の後には活発な質疑応答が行われ、研究の理解を深めました。これからSS研究基礎の授業で研究活動が始まることから、今回の研究発表の内容は、今後の1年生の研究活動にとって大変参考になるものとなりました。

全国高等学校総合文化祭(自然科学部門)は、8月3日(土)~5日(月)に岐阜県大垣市にある岐阜協立大学を会場として行われます。科学部の研究は「渡島大沼流入河川に含まれる成分の季節変動」をテーマとして、卒業した先輩から研究を引き継ぎ、約4年間かけて集めたデータを用いて分析したものです。

発表の最後には、エールを込めて1年生から大きな拍手を送りました。

☆全国高等学校総合文化祭URL https://gifu-bunkasai2024.pref.gifu.lg.jp/soubunsai/

20240724 SS特講Ⅰ総文祭出場の研究発表から学ぶ.pdf

夏休み前集会

7月25日(木)に夏休み前集会を実施しました。

3年生にとっては最後の夏休み。

「夏を制する者は受験を制する」を念頭に頑張って欲しいと思います。

また集会後、ALTとの最後のお別れの機会を設けました。

生徒たちはスピーチコンテストやハロウィンなどではお世話になりました。

SSH_北海道大学水産学部見学(SS特講Ⅰ)

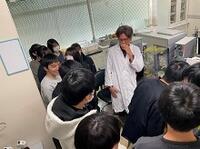

2024年7月9日(火)1年生の特講Ⅰ受講者37名が北海道大学水産学部のある函館キャンパスを訪問しました。北海道大学大学院水産科学研究院教授大木淳之先生ならびに教授細川雅史先生の模擬講義を受け、大学の専門的な学習内容に触れることができました。そのあと、研究室訪問や大学生の行っている実験授業の様子を見学させて頂き、真剣に研究に取り組む大学生や大学院生の話を伺い、「大学」で学ぶ楽しさや意義を垣間見ることができました。

【生徒からの感想(一部抜粋)】

○水産学部では海や水生生物を研究していると思っていたけど、生物由来の燃料など化学にもつながっていたり、地球温暖化のことや海水成分の分析など幅広い分野を学べることが印象に残っています。

○大学の構内に入ったのが初めてだったのでとても貴重な体験になりました。

○最初の講義3つは知らないことばかりで、とても興味深くとてもおもしろかったです。

○一番印象に残ったのは、大学生の方々が実験している場面の見学や、水産学部について熱く説明してくれたときです。パンフレットやホームページだけでは伝わらない、リアルな学生像を間近で見ることができて、水産学部、また理系のイメージが深まりました。

○大学の生徒の人達がとても熱心に楽しそうに実験を行っていたのが印象的でした。

本校が訪問した様子は、下記のホームページにも掲載されています。

・北海道大学水産学部HP https://www2.fish.hokudai.ac.jp/infomation/26480/

・北海道大学大学院水産科学研究院地域水産業共創センターHP https://www2.fish.hokudai.ac.jp/rfc/news/20240710.html

SSH_大沼環境調査(1年 SS研究基礎)

6月にSS研究基礎において①事前講演 ②英語ポスタープレゼンテーション ③大沼環境調査を実施しました。

① 事前講演会

2024年6月5日(水)に、1年生を対象に大沼環境調査に関わる事前講演会を実施しました。北海道教育大学函館校名誉教授の田中邦明先生をお迎えし、畜産と渡島大沼の関係性や、環境保全に関する様々な取り組みについてご講演いただきました。

② 英語ポスタープレゼンテーション

2024年6月6日(木)に大沼環境調査に先立って、SS論理・表現Ⅰにおいて、大沼に関するポスタープレゼンテーションを行いました。この活動は大沼環境調査の事前学習として、年度末に行うSS研究基礎発表会の準備として位置づけられています。

大沼をテーマに動物、植物、地元産業、地理、観光の5つのグループに分かれ、調査を行い、プレゼンテーションを行いました。プレゼンテーション終了後は、質疑応答を挟み、即興的なやり取りの練習も行うことができました。

③ 大沼環境調査

2024年6月25日(火)~27日(木)に、大沼環境調査を実施しました。遊覧船上での大沼最深部の採水、プランクトンの採取・観察、大沼流入河川や大沼沿岸の採水、大沼周辺を散策して環境省自然公園指導員の先生による解説のもと植生について学びを深めました。帰校後、実験室で採水した試料は、パックテストによる成分測定と、SS化学基礎・理数化学と連携し、ウィンクラー法による溶存酸素量の算出を行いました。

第75回 白楊祭

7月5/6/7日と第75回白楊祭を実施しました。

1日目:千代台陸上競技場にてクラスパフォーマンス

2日目:学年企画(1年:合唱コンクール 2年:演劇 3年:展示)、演劇部の発表及び各部活動による模擬店

3日目:各部活動による模擬店及び吹奏楽部、LMC(軽音楽部)、音楽部の発表、3年の展示

3日間とも保護者の方々及び地域住民の方々にご来校いただき、盛大に実施することできました。

各学年の企画は完成度が高く、どの学年も見応えのあるものでした。

また、各部活動の展示及び模擬店も大変頑張る姿がみられました。

おやじの会が一番盛り上がっていたように見えましたが・・・。

防災訓練を実施しました

6月28日に火災を想定した避難訓練を実施しました。学年も新しくなり、去年とは違う階に普段いるため、避難経路を確認しました。

また、この後学校祭が控えているため、災害が起きた際には一般のお客様を誘導しながら避難しなければならず、そのことを意識して緊張感をもっての訓練となりました。

学校説明会2024の終了のご報告

学校説明会、無事終了しました。

9月7日(土)令和6年度の学校説明会を実施しました。

天気にも恵まれ、多くの中学生・保護者にご参加いただきました。

説明会では、全体会にて吹奏楽の演奏、音楽部中心となった有志による校歌披露、カリキュラム・学校生活・SSH等について説明を行いました。

その後、中学生は2つの模擬授業と部活動説明を受講しました。

たくさんの方にご来校いただきまして誠にありがとうございました。

1 日 時 令和6年9月7日(土) 9:30~12:40(9:10受付開始)

2 対 象 本校志望者(中学3年生)および その保護者

3 内 容 (内容が変更になる場合があります)

■全体説明

本校の学びの特色について 学科(普通科・理数科)の特色について 他

■体験授業

希望の講座に分かれて中部の授業を体験

1時間目と2時間目の2つの講座を体験できます

■部活動説明・交流

4 申込方法 このホームページよりお申し込みしてください

体験授業・部活動見学の希望を入力してください

【申込締切】令和6年8月22日(木)まで 締め切りました

5 お願い 本校は駐車場が手狭なため、お車でのご来校はご遠慮ください

上履き・下足袋をご用意ください

天候・気温に応じた服装でお越しください

学年集会_2学年

5月22日に学年集会を実施しました。

内容としては、科目選択・進路について・4月からの2ヶ月間の振り返りでした。

2年生がスタートして2ヶ月。現在、高体連に向けて運動部は頑張っているところですが、来年度の科目選択を考える時期になり、2年生は進路先を考えた科目選択をしなければならず、さらに新カリキュラムになって科目名も変わっているため各大学の受験科目を知る必要があります。3年生になって慌てないためにも今やるべきことに取り組んでいかなければなりません。

SSH ガイダンス_1年SS研究基礎

令和6 年 4 月 17 日(水)の 5 校時に SS 研究 基礎 の 初回ガイダンス を行いました。 今回のガイダンスの目的は今後の 3 年間の見通しを持つこと、探究ってそもそも何かどうかについて考えました。 1年生の SS 研究基礎の目標は研究の「型」を身に付けることです。

耐久レースを実施しました

5月10日(金)グリーンピア大沼を会場に男子8.2km、女子6.1kmの耐久レースを実施しました。

昨年の肌寒い中の実施とは異なり、今年度は気持ちのよい快晴の中での実施となりました。

午後は恒例の遠足タイム。新年度が始まり、ちょうど1ヶ月の疲れを少し癒やせたのではないでしょうか。

全学年、一生懸命走り抜きました!!

生徒大会・地区壮行式を行いました。

5月10日(木)生徒大会および地区大会に向けた壮行式を行いました。

生徒大会では昨年度の反省を踏まえ、今年度の計画等が話し合われました。

また、生徒からは活発な意見が出され、各委員長が応答していました。

また、生徒大会後には地区大会に向けて壮行式が行われました。

「フレー!フレー!函中!!」みんな、応援しています!!

令和6PTA総会・授業参観

4月26日(金)にPTA総会および授業参観が実施されました。

授業参観の前にはPTAの各分科会が行われ、今年度の役割分担や役員決めを行いました。

分科会の後は、授業参観が行われ数多くの保護者の方に来校していただきました。

日頃の子供たちの授業風景をみてどのように思ったでしょうか。

一年生の保護者の方はクラスの雰囲気などをみて、ひと安心したことと思います。

また、本日はPTA総会も行われ新旧役員の紹介等が行われました。

今年度も保護者の皆様にはお世話になりますが、よろしくお願いいたします。

2学年_進路講演会

4月26日(木)にベネッセコーポレーションの小山様をお迎えし、2学年の進路講演会を実施しました。

1年生の時の反省をしながら今後の勉強方法や受験校の探し方、模試の活用方法等について講演していただきました。

2年生は現在、新しい学年・新しいクラスになり気持ちも新たに勉強に向かってくれることを願います。

令和6年度着任式・始業式・入学式が行われました

令和6年度、最初の行事である着任式・始業式・入学式が一気に行われました。今年度は11名の教職員をお迎えし新たなスタートとなりました。在校生たちも元気いっぱいに登校し、新しいクラスに落ち着かない様子が見られました。午後からは200名の新入生の入学式が行われました。天気も良く、入学式にとても良い日よりとなりました。これから函中生として生活することになります。教職員も皆さんを応援しています。一緒に頑張っていきましょう!!

OB/OGとの交流会_1年生

1学年進路学習会としてOB・OG講談会を実施しました。後輩のために大学生・社会人など遠くは関東方面から足を運んでいただき、高校生と交流していただきました。高校生から「どんな大学生活を送っていますか?」「どんな受験勉強しましたか?」「普段の勉強方法は?」などたくさん質問が出ていました。これを機に、今以上に進路意識を持って学習に励んでくれることを願います。

今回のOB・OGは

・北海道大学工学部情報エレクトロニクス学科

・北海道大学水産学部資源機能化学科

・岩手大学理工学部化学生命理工学科

・はこだて未来大学システム情報学科情報アーキエクチャ学科

・富山大学薬学部薬学科(卒業)

・札幌医科大学医学部医学科

・札幌医科大学保健医療学部作業療法学科

・旭川医科大学医学部看護学科

・北海道大学文学部文学科

・北海道大学法学部総合法政コース

・長野県立大学グローバルマネジメント学部

・小樽商科大学商学部経済学科

・東京都立大学都市環境学部都市政策科学科

・岩手大学教育学部学校教育教員養成課程中学英語

・筑波大学社会国際学群国際総合学類

SS研究発展Ⅰ 課題研究発表会

2 月 7 日 水 に S S 研究発展Ⅰの成果発表会として課題研究発表会を行いました。約 9 0 班が、 この1年間 に進めてきた探究活動に関するプレゼンテーションを行い、1年生や運営指導委員の先生方をはじめとする来校いただいた皆様からの質問をいただきました。この会での質問や助言を踏まえて、どのように自らの探究をまとめるのかというのが次なる課題です。3年生での論文作成まで、それぞれの分野で探究がより深まっていくことを楽しみにしています。

〈発表題目〉(一部抜粋)

・Relationship between the Amount of Electricity Generated by Changes in the Area of Dye sensitized Solar Cells

・Verification of the Relationship between Flight Distance and Fluid Motion for Paper Airplanes Using Fiber Craft Paper

・NHK 紅白歌合戦で歌われた曲のテーマの流行の変遷の考察

・アニメツーリズムが地域に及ぼす持続的な観光客増加効果の検証

・光源の違いによるワラジムシの行動の変化の考察

・幼児期における絵本による障害 理解教育

・バナナの茎由来の天然繊維を用いた油吸着材の評価

SSH道外研修(つくば・東京)

2024年1月10日(水)・11日(木)、1学年の理数科&普通科SS特講Ⅰの希望生徒で、「SSH道外研修」を実施しました。

NIMSでは、施設見学をしたほか、武田泰明博士に今年度もご講演をしていただきました。

宿泊先のホテルで開催したサイエンスカフェでは、東京大学物性研究所助教の石井裕人先生ならびに永田 崇先生、そして本校卒業生で、現在早稲田大学に在籍している佐藤憩さんから、研究内容についてご紹介したいただき、研究者として何が大切なのかについてのご講演をいただきました。その後生徒たちは、本校卒業生で、現在東京大学理科Ⅰ類1年に在籍している伊藤 櫂さん・下垣内 陸さんを含めた5人と座談会を実施しました。

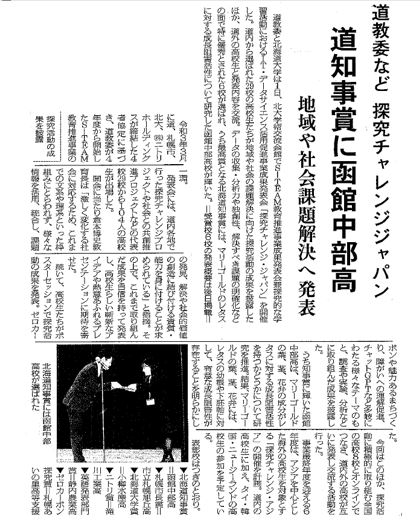

探究チャレンジ・ジャパン

2024年2月1日(木),北海道教育委員会主催の「探究チャレンジ・ジャパン」が北海道大学学術交流館で開催され,「社会との共創」推進プロジェクト 科学技術活用型(探究チャレンジ・ジャパン予選)で参加出場権を獲得した,SS特講Ⅱの生徒が「サンドイッチ法及びプラントボックス法によるマリーゴールドのアレロパシー活性の評価」でポスター発表を行いました。

審査では,大学教員等から研究内容や研究の発展性,統計解析等についての質問が数多くあり,参加生徒は質問の一つ一つに対して,自信を持って解答していました。大学教員や他校の引率教員からも,「とてもレベルの高い研究」と称賛されました。

審査結果は,最高賞である「北海道知事賞」を見事獲得し,鈴木直道知事から表彰されました。

探究チャレンジ・ジャパン

北海道通信 2024年2月5日(月)に掲載されました。

北海道教育委員会主催 探究活動発表会

2023年1 2月2 0日水に2年生3名1グループが北海道教育委員会主催「探究チャレンジ ・ 道南」に参加しました。また、2月に開催される 北海道教育委員会主催「探究チャレンジ ・ ジャパン」の出場校を決めるための予選 が 2024 年1月9日火に行われ、SS 特講Ⅱ受講生1名1グループが参加しました 。両グループは次のような成績を収めました。

「探究チャレンジ・道南」

北海道新聞社 函館放送局長賞

「全国新聞と地方新聞における少子化対策に関する論調の比較ーテキストマイニングを用いてー」

「社会と共創 推進プロジェクト 科学技術活用型(探究チャレンジ・ジャパン予選)」

全道成果発表会 探究チャレンジ・ジャパン(2/1開催) 出場決定

「サンドイッチ法及びプラントボックス法によるマリーゴールドのアレロパシー活性の評価」

学習サポートボランティア活動

本校生徒 108 名が、 2 日間に渡り、 中学生に対しての「学習サポートボランティア」に挑戦しました。

戸惑いながらも貴重な経験を得ることができたようです 。